一、高标准农田:从“量”到“质”的系统性革命

在2021年中央农村工作会议上,习近平总书记对耕地保护提出明确要求,“18亿亩耕地必须实至名归,农田就是农田,而且必须是良田”。在今年两会上依旧得到代表委员们的高度呼应。高标准农田建设不仅是守住18亿亩耕地红线的关键举措,更是提升耕地质量、实现“藏粮于地”的核心路径。

1. 从“吃饱”到“吃好”的质量跃升

全国政协委员李正国提出,在保质保量划定永久基本农田的同时,提升耕地质量水平,将耕地保护和地力提升升级为营养体系、污染防治体系、生态体系为一体的“三土三系”系统性工程。这一理念与中央一号文件中“强化耕地数量、质量、生态‘三位一体’保护”的要求高度契合。例如,新疆呼图壁县通过安装智能灌溉系统和物联网终端,实现小麦单产提升20公斤、玉米单产提升135公斤,印证了高标准农田对增产增效的直接作用。

2. 破解区域差异的政策创新

2. 破解区域差异的政策创新

然而,高标准农田建设面临着显著的地域差异。全国人大代表杨恩兰以贵州为例指出,山区耕地破碎化导致建设成本远超全国平均水平,建议实施差异化补助政策。

3. 长效管护机制的关键突破

3. 长效管护机制的关键突破

针对“重建轻管”问题,农业农村部相关文件强调,需将已建成的高标准农田划为永久基本农田,实施特殊保护。同时,全国政协委员程玉珍建议不断完善并有力落实价格、补贴、保险“三位一体”的种粮农民收益保障政策体系,继续加大对农业基础设施、高标准农田建设、农机装备、农民技能培训等支持力度,特别是对粮食主产区和产粮大县的支持;完善价格形成机制,将粮食价格保持在合理水平;建立职业种粮农民评定机制和奖励制度,多种多补,将强农惠农富农政策落到实处,让农民多种粮、种好粮、能致富。

二、盐碱地治理:唤醒“沉睡”的耕地后备资源

我国盐碱地总面积近15亿亩,其中具有开发利用潜力的约5亿亩,如何将这些“不毛之地”转化为“希望之田”,成为两会代表热议的另一焦点。正如习近平总书记所言:“开展盐碱地综合利用,是一个战略问题,必须摆上重要位置。”

我国盐碱地总面积近15亿亩,其中具有开发利用潜力的约5亿亩,如何将这些“不毛之地”转化为“希望之田”,成为两会代表热议的另一焦点。正如习近平总书记所言:“开展盐碱地综合利用,是一个战略问题,必须摆上重要位置。”

1. 技术突破带来的“变废为宝”

中国农业科学院李玉义团队通过选育耐盐碱作物品种,已审定6个小麦、11个水稻耐盐碱品种,实现“以种适地”。东北苏打盐碱地通过水稻种植综合改良技术,使昔日盐碱滩变为“鱼米之乡”;新疆膜下滴灌技术结合暗管排盐,节水率超17%,粮食增产20%-44%。这些技术突破为盐碱地治理提供了“中国方案”。

2. 政策支持与产业协同

2. 政策支持与产业协同

全国人大代表张金海连续多年为黄河三角洲盐碱地发声,今年建议加大甜高粱等耐盐碱作物的试验示范。他的呼吁与中央财政设立专项资金、支持种业创新的政策方向一致。此外,全国人大代表周潮洪提出京津冀三地应强化顶层设计,注重规划引领。结合第三次全国土壤普查分析评价成果,梳理并建立不同区域盐碱地资源、环境及生产现状基础数据库,形成全面准确翔实的盐碱地综合改造利用底图底数。在系统总结京津冀多年来在盐碱地食物生产实践探索经验基础上,研究制定三地“大食物”生产中长期发展规划。应利用盐碱土地资源,发展特色农业,形成特色产业。不仅要推广和培育耐盐碱的大田作物品种,还要重视培育耐盐碱、土壤修复力强的特色经济品种。建议因地制宜发展标准化、绿色化、品牌化盐碱地特色产业,积极发展盐碱地特色农产品深加工、仓储物流、品牌营销,打造全产业链条,支持做大做强龙头企业,提升盐碱地“土特产”竞争力。此外,进行耐盐作物品种选育,组建盐碱地农业产业技术体系,打造本地特色产业集群,助力乡村振兴。

3. 生态与经济的双赢路径

3. 生态与经济的双赢路径

盐碱地治理不仅是粮食问题,更是生态课题。内蒙古河套平原通过“五位一体”治理模式(施用磷石膏、改良剂、掺沙降容、增施有机肥、种植耐盐碱作物),使保苗率提升至95%以上。这种“改土与养土结合”的思路,既改善了土壤结构,又为发展绿色循环农业奠定了基础。

三、两大工程的协同效应:构建农业强国新图景

高标准农田与盐碱地治理并非孤立存在,而是相互支撑、协同发展的有机整体。在粮食主产区,高标准农田通过提升地力保障稳产;在盐碱地区,治理工程拓展耕地空间,在地力合适后进行高标准农田改造,两者共同筑牢粮食安全的“双保险”。

1. 资源互补的战略价值

三、两大工程的协同效应:构建农业强国新图景

高标准农田与盐碱地治理并非孤立存在,而是相互支撑、协同发展的有机整体。在粮食主产区,高标准农田通过提升地力保障稳产;在盐碱地区,治理工程拓展耕地空间,在地力合适后进行高标准农田改造,两者共同筑牢粮食安全的“双保险”。

1. 资源互补的战略价值

全国人大代表、中国工程院院士袁亮提出,统筹煤炭开采与耕地保护,通过采煤沉陷区综合治理补充耕地,正是将“藏粮于地”与资源高效利用结合的典型案例。他指出沉陷区域,通过搭建不同模式的水面水稻等农作物的种植模式,突破农业种植活动的自然条件限制,统筹农业生产、生态环境治理与景观开发等,导入旅游、科普等多元业态,支持应用推广沉陷区水面水稻种植+立体模式。分区综合利用沉陷区,深部积水区发展“渔光互补”,浅部积水区探索“稻渔共生”,未积水区动态恢复,形成立体化综合循环利用模式。

2. 科技赋能的未来方向

2. 科技赋能的未来方向

从智能灌溉到分子育种,从遥感监测到大数据分析,农业科技正在重塑耕地治理模式。赵皖平代表建议,一方面,要通过现代农业技术对土壤进行改良,提高土壤的肥力和保水能力;另一方面,要研制出适合于盐碱地区生长的作物品种,提高作物的耐盐碱性和产量。例如,安徽省农业科学院就研发出了节水耐旱的水稻品种,既适应了盐碱地的环境,又解决了粮食生产问题。同时,秦源代表建议推广“三绿模式”以促进干旱半干旱地区和沿海滩涂盐碱地的治理与利用。“三绿模式”即绿色治理、绿色产业、绿色能源,她建议推广种植高效吸盐植物,削减土壤盐分,提升肥力。通过间作、套种经济作物,优化土地利用结构,兼顾生态效益与经济效益;挖掘盐碱地改良植物的食用价值形成产业链,引种经济作物,依托盐碱地生态发展特色旅游,助力农民增收,推动区域经济转型;利用盐碱地地理条件,有序发展太阳能、风能等可再生能源及重力储能设施,为区域城镇化建设和产业发展提供能源保障。

从东北平原的黑土地到西北边陲的盐碱滩,从江南水乡的高标准农田到西南山区的梯田改造,中国农业正在经历一场深刻的变革。2025年两会上,代表委员们的建言献策不仅勾勒出耕地保护的清晰路径,更传递出一个坚定的信号:中国人的饭碗必须端在自己手中,而端牢饭碗的底气,既来自对现有良田的精心守护,也来自对后备资源的科学开发。唯有持续推进高标准农田建设与盐碱地治理,方能在希望的田野上书写保障粮食安全的时代答卷。

版权声明:以上内容由“中农富通”整理编辑而成,供学习参考,转载请注明来源

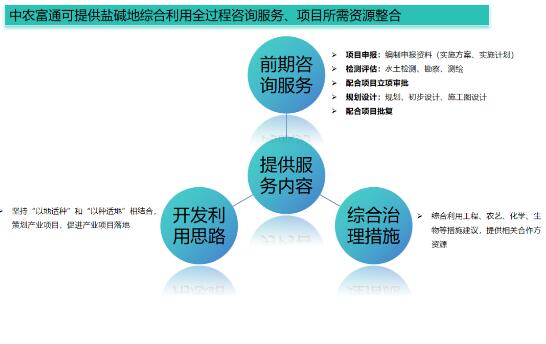

高标准农田建设、盐碱地综合利用全过程服务,垂询:鲍经理 15811564620