零碳园区建设迎来发展路线图

近日,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局等三部门印发《关于开展零碳园区建设的通知》(以下简称《通知》),为零碳园区建设绘制出一幅清晰的发展路线图。

2024年中央经济工作会议要求“建立一批零碳园区”,2025年《政府工作报告》再次作出明确部署。中国国际工程咨询有限公司党委委员、副总经理潘小海表示,“建设零碳园区是党中央、国务院对‘双碳’工作的新部署新要求,对于丰富可再生能源利用和消纳渠道、产业绿色低碳转型升级、激发制度和科技创新活力都有十分重要的意义,对于加快经济社会全面绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标等具有积极促进作用。”

八方面重点任务统筹推进

园区是产业经济发展、创造社会就业的重要平台,也是能源消耗和碳排放的重要来源。零碳园区则是指通过规划、设计、技术、管理等方式,使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具备进一步达到“净零”条件的园区。

“当前,我国已进入实现碳达峰目标、加紧经济社会发展全面绿色转型的关键期。虽然过去五年‘双碳’工作取得积极进展和显著成效,但也面临着新能源消纳压力增大、高耗能行业深度降碳困难、低碳零碳负碳技术推广应用受限等挑战,亟待通过政策创新、技术创新、模式创新实现‘破局’。”国家发展改革委有关负责人表示。

国家节能中心副主任康艳兵表示,在“双碳”目标背景下打造一批零碳园区,开展园区用能系统变革的路径模式创新、技术方案创新、政策机制创新,探索园区减碳增效转型路径,对于推进全国各类园区低碳化零碳化改造、促进园区绿色低碳高质量发展具有重要意义。

2024年中央经济工作会议要求“建立一批零碳园区”,2025年《政府工作报告》再次作出明确部署。中国国际工程咨询有限公司党委委员、副总经理潘小海表示,“建设零碳园区是党中央、国务院对‘双碳’工作的新部署新要求,对于丰富可再生能源利用和消纳渠道、产业绿色低碳转型升级、激发制度和科技创新活力都有十分重要的意义,对于加快经济社会全面绿色低碳转型、实现碳达峰碳中和目标等具有积极促进作用。”

八方面重点任务统筹推进

园区是产业经济发展、创造社会就业的重要平台,也是能源消耗和碳排放的重要来源。零碳园区则是指通过规划、设计、技术、管理等方式,使园区内生产生活活动产生的二氧化碳排放降至“近零”水平,并具备进一步达到“净零”条件的园区。

“当前,我国已进入实现碳达峰目标、加紧经济社会发展全面绿色转型的关键期。虽然过去五年‘双碳’工作取得积极进展和显著成效,但也面临着新能源消纳压力增大、高耗能行业深度降碳困难、低碳零碳负碳技术推广应用受限等挑战,亟待通过政策创新、技术创新、模式创新实现‘破局’。”国家发展改革委有关负责人表示。

国家节能中心副主任康艳兵表示,在“双碳”目标背景下打造一批零碳园区,开展园区用能系统变革的路径模式创新、技术方案创新、政策机制创新,探索园区减碳增效转型路径,对于推进全国各类园区低碳化零碳化改造、促进园区绿色低碳高质量发展具有重要意义。

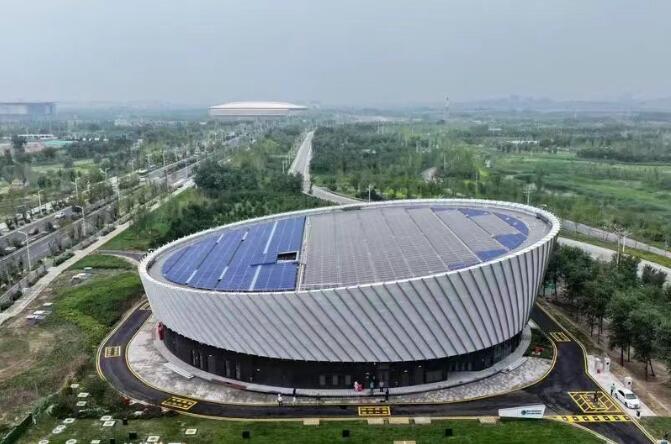

6月30日,工人在雄安新区复兴220千伏变电站工作(无人机照片)。据国网河北建设公司介绍,该变电站设计方案融合了海绵城市、碳足迹管理、能耗重组等8项绿色建设解决方案,采用智能化系统、水循环系统、零碳监测系统等15项低碳技术,实现全生命周期“近零碳”。新华社照片

“建设零碳园区是一项创新性很强的工作,需要系统谋划、统筹推进。”该负责人介绍,《通知》提出八方面重点任务:

一是加快园区用能结构转型,因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式,推动园区供热系统实现清洁低碳化。

二是大力推进园区节能降碳,推动园区建立健全用能和碳排放管理制度,实施节能降碳改造和用能设备更新,鼓励企业建设极致能效工厂、零碳工厂。

三是调整优化园区产业结构,鼓励园区加快自身产业结构优化调整,布局发展低能耗、低污染、高附加值的新兴产业,探索“以绿制绿”模式,支持高载能产业有序转移集聚。

四是强化园区资源节约集约,提高资源集约利用水平,健全园区废弃物循环利用网络,加强各类废弃物的资源化利用。

五是完善升级园区基础设施,系统推进电力、热力、燃气、氢能、供排水、污染治理等基础设施的建设改造,完善园区绿色建筑、绿色交通基础设施。

六是加强先进适用技术应用,支持园区探索绿色低碳技术研发与产业发展深度融合机制,围绕低碳零碳负碳先进适用技术打造示范应用场景。

七是提升园区能碳管理能力,建设园区能碳管理平台,强化用能负荷监控、预测与调配能力。

八是支持园区加强改革创新,支持政府、园区、园区企业、电网企业、能源综合服务商等各类主体参与零碳园区建设,探索新模式新机制。

创新提出评判的核心指标

“此前,部分地区和行业部门等已进行了一些零碳园区建设有益探索,但从总体上看,仍缺乏统一规范、得到各方广泛认可的零碳园区建设标准。《通知》的出台填补了这一空白,对零碳园区的建设提出了统一、清晰的技术指导。”潘小海表示。

对于建设零碳园区需要什么样的条件,《通知》明确了四方面基本条件:一是建设主体为省级及以上开发区,视情可拓展至近年来新建设的省级新兴产业园区或高新技术园区;二是建设范围可以是园区整体,也可以是有明确四至边界的“园中园”;三是园区应在能耗和碳排放统计、核算、计量、监测等方面具备一定基础;四是园区应在3年内未发生重大安全、环境事故或其他社会不良影响事件。

我国园区数量众多,各类园区体量规模、产业结构、用能特点差异较大,“零碳/近零碳”标准难以统一。《通知》创新提出“单位能耗碳排放”(即园区内每消费一吨标准煤的各类能源所排放的二氧化碳量),作为评判零碳园区的核心指标,引导园区在保障企业发展和用能的前提下,通过努力使碳排放达到“近零”水平。

6月30日,工人在雄安新区复兴220千伏变电站投运前进行设备检查。新华社照片

除核心指标外,《通知》还设置了清洁能源消费占比、园区企业产品单位能耗、工业固废综合利用率、余热余冷余压综合利用率、工业用水重复利用率等5项引导性指标,从能源结构、循环经济、节约资源等方面提出要求。

对于国家将如何支持零碳园区建设,《通知》提出3个方面:首先,是资金保障。将统筹利用现有资金渠道支持零碳园区建设,鼓励各地区对零碳园区建设给予资金支持,鼓励政策性银行对符合条件的项目给予中长期信贷支持。同时,支持符合条件的企业发行债券用于零碳园区建设。其次,是服务保障。支持园区多渠道引入外部人才、技术和专业机构,服务企业节能降碳改造、碳排放核算管理、产品碳足迹认证等。最后,是要素保障。强化用能要素保障,在零碳园区范围内创新固定资产投资项目节能审查和碳排放评价模式,探索实施区域审批或项目备案。加强新建园区、新能源电源、供电设施等用地用海要素保障。

“国家层面,国家发展改革委将统筹推进零碳园区建设,按照‘谋划一批、建设一批、运行一批’的总体安排,确定首批国家级零碳园区建设名单,在试点探索、项目建设、资金安排等方面给予积极支持。”国家发展改革委有关负责人表示。

新能源高水平消纳将迎来新路径

专家认为,《通知》中的多项任务将推动包括光伏在内的可再生能源的发展。比如,《通知》提出“加快园区用能结构转型”,包括加强园区及周边可再生能源开发利用,支持园区与周边非化石能源发电资源匹配对接,科学配置储能等调节性资源,因地制宜发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式,鼓励参与绿证绿电交易,探索氢电耦合开发利用模式等。

因此,专家们普遍认为,零碳园区的核心是构建以可再生能源为主体的能源体系。

“建设零碳园区是加快建设新型能源体系的重要试验场。”国家发展改革委能源研究所副所长、研究员李忠认为,零碳园区的能源供给应主要由非化石能源满足,通过源网荷储一体化、绿电直连等模式设计建设,实现能源供需的智慧高效对接。发展零碳园区模式,将显著提升可再生能源就地消纳规模和比例,缓解电网消纳负担和外送通道制约,有力促进有条件的地区以更大力度发展可再生能源,进而加快提升可再生能源消费占比、加速新旧能源有序替代。

这是2024年11月27日拍摄的石家庄市栾城区装备制造产业园一家企业厂房屋顶上的光伏发电板(无人机照片)。新华社记者 杨世尧 摄

据有关研究机构估算,我国光伏发电、陆上风电资源技术可开发量分别高达400亿千瓦、100亿千瓦。2021年,我国已启动“沙戈荒”基地建设,但风电光伏装机仍有很大增长空间。从需求侧看,我国新能源发电装机规模已达16.5亿千瓦,在总装机中占比达到46%,进一步提升新能源消纳水平已成为“双碳”工作的重中之重。

“无论是从加强能源供应保障的角度出发,还是为了确保实现碳达峰目标,都需要进一步加大可再生能源开发力度、提升消纳水平。”康艳兵表示,在扎实推进已规划建设的大基地和外送通道基础上,鼓励有条件的地区积极拓展新能源发展增量空间,依托零碳园区实现高比例可再生能源就近就地消纳,有助于化解外送通道瓶颈制约、提高可再生能源消费占比,加快能源绿色低碳转型。

(中国发展改革报社记者 甄敬怡)

把握好零碳园区建设“时度效”

□ 甄敬怡

《关于开展零碳园区建设的通知》的发布,以创新的政策和务实的举措,为零碳园区建设注入强大动力,有望在全国范围内掀起绿色发展的新热潮。《通知》明确支持有条件的地区率先建成一批零碳园区,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造。这也提示我们,零碳园区建设要做到因时制宜、张弛有度、务求实效。

把握好零碳园区建设的“时”。当前,我国已进入实现碳达峰目标、加紧经济社会发展全面绿色转型的关键期。与此同时,全球绿色低碳发展竞合博弈日趋复杂。建设零碳园区是贯穿我国碳达峰碳中和全过程的一项长期战略任务,必须结合不同阶段、不同地区特点,坚持常抓不懈、久久为功。

把握好零碳园区建设的“度”。建设零碳园区是一项创新性很强的工作,涉及面广、建设周期长,必须立足长远、科学谋划。在推进过程中,需要统筹好发展、减排和安全的关系,避免急于求成或力度不足。

把握好零碳园区建设的“效”。零碳园区建设需要在体制机制、政策支持、要素配置等方面综合发力,客观上要求政府、园区、企业等主体共同努力,才能取得预想的实效。同时,我国虽然可再生能源资源禀赋丰富,但分布不均衡,各个地区既要持续扩大可再生能源开发规模,还要在行业和企业之间进一步提升可再生能源的配置效率和利用效益。这都对零碳园区建设的协同发力、一体推进提出了更高要求。

《关于开展零碳园区建设的通知》的发布,以创新的政策和务实的举措,为零碳园区建设注入强大动力,有望在全国范围内掀起绿色发展的新热潮。《通知》明确支持有条件的地区率先建成一批零碳园区,有计划、分步骤推进各类园区低碳化零碳化改造。这也提示我们,零碳园区建设要做到因时制宜、张弛有度、务求实效。

把握好零碳园区建设的“时”。当前,我国已进入实现碳达峰目标、加紧经济社会发展全面绿色转型的关键期。与此同时,全球绿色低碳发展竞合博弈日趋复杂。建设零碳园区是贯穿我国碳达峰碳中和全过程的一项长期战略任务,必须结合不同阶段、不同地区特点,坚持常抓不懈、久久为功。

把握好零碳园区建设的“度”。建设零碳园区是一项创新性很强的工作,涉及面广、建设周期长,必须立足长远、科学谋划。在推进过程中,需要统筹好发展、减排和安全的关系,避免急于求成或力度不足。

把握好零碳园区建设的“效”。零碳园区建设需要在体制机制、政策支持、要素配置等方面综合发力,客观上要求政府、园区、企业等主体共同努力,才能取得预想的实效。同时,我国虽然可再生能源资源禀赋丰富,但分布不均衡,各个地区既要持续扩大可再生能源开发规模,还要在行业和企业之间进一步提升可再生能源的配置效率和利用效益。这都对零碳园区建设的协同发力、一体推进提出了更高要求。

素材来源 | 中国经济导报

版权声明 | 以上内容由“中农富通智库”整理编辑,除非确实无法确认,我们都会注明来源和出处。